読図講習会<東広島・鏡山>

【日程】2025年3月2日 (日)

【行程】

9時 座学講習

12時30分 鏡山周辺にてオリエンテーリング

16時 解散

【参加者】6名

【読図講習会概況】リーダー(T.A)

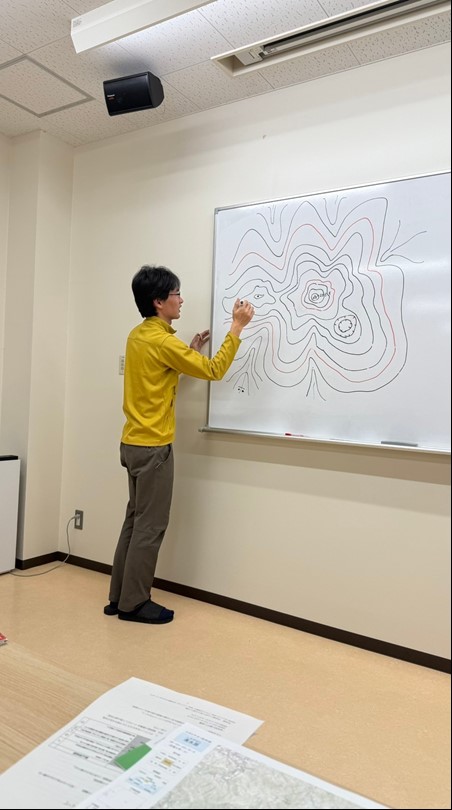

毎回、読図の座学・実地講習を実施するにあたり、読図に適した山と座学講習の際に利用する室内利用可能な施設が近くにある好条件が整った環境がないか悩んでいた。今回は、地元の熟知した里山である鏡山と付近の講義室を利用して実施する事にした。ただ、周辺に同じ様な施設が複数ある事が要因で、参加者が集合場所までの道に迷い少しだけスタートが遅れてしまった。次回はもう少し分かりやすい案内図を用意しておきます。座学講習では、まず初めに地形図の見方、読み方を説明した。初めての方もいたので、等高線の数え方や、谷、尾根の特徴などを、ホワイトボードや模型を使用しながら、時間をかけて行った。また、地形図に表示されている記号を把握する為、記号問題も解いてもらった。

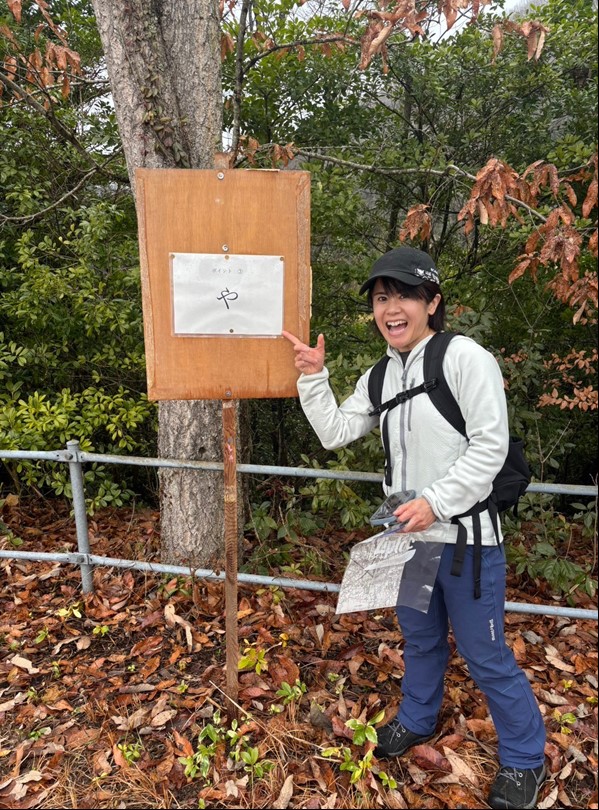

午後からは、オリエンテーリングの要素を交えたポイント(看板)探しゲームを実施した。ポイントとなる看板は前日に、鏡山周辺4か所に設置して各看板には、ひらがな1文字を記載しておいた。

予め、地形図上に複数ポイントを記載しておき、問題①・・・ポイントから何度、・・・ポイントから何度に線を引きその2本の線が交わる箇所に看板が設置してあるといった問題を出題した。4か所の看板の場所を割り出し、現地に行き4か所の看板に記載してある文字を見て、一番早く帰ってきた人が優勝といった形で実施した。また、体力を考慮して参加者によって出題数を2個~4個に変えハンデを付けた。念の為、参加者の位置を特定できる様に、グーグルマップで位置情報を共有して、講師は把握できる様にした。問題を配って、競技スタート。講義室で看板の場所を、割り出して、できた人から山に入る。鏡山周辺は、分岐が多々あり、地形図が見にくいので、こまめに地形図と現在地を照らし合わせながら、進んで行くのがコツだ。時折、位置情報を確認しながら迷っている人をサポートしながら行った。看板までの道のりをどうルート取りするかは各自の判断なので、時間短縮の為のルート取りも重要だ。全員、講義室に帰って来たところで、競技終了。参加者は、里山特有の地形にない分岐や登山道、表記が難しい建屋などが多かったので地形を読むことに苦労した感じだった。鏡山の山容は小さいものの、里山特有の分岐が多かったり、地図に載っていない道があったりと地図読みに適した良いフィールドだったと思う。今回の講習をきっかけに、地図を片手に楽しく山を歩き回れるようになっていただければ幸いだ。

【感想】(M.Y)

今回の読図講習会では、知らなかったこと、忘れていたことなど、多くのことを教わることができ、とても有意義な講習会でした。10年ぐらい前まではペーパー地図を使っていましたが、ここ数年はYAMAPなどスマホ地図アプリに頼りきっていました。今回の読図講習会を受けて あらためて 読図の基本知識が山行での安全をより確かなものにすることが実感できました。例えば、山行の事前準備で ベアリング(方位)表を作成することなどです。日本地図センターのウェブサイトでは、国土地理院の2万5千分の1のカラー地図が手軽に入手できることもわかりました。

【写真】

キーワードを集めて!